前回の記事ではフューチャーペーシングについて解説しました。今回は、そのWillに対してアクションを具体化するステップに進みます。

Willに対するアクションを具体化するうえで効果的なツールが「マンダラチャート」です。

特に、野球界のスーパースター、大谷翔平選手がこのツールを活用して成功を収めた事例を中心に、マンダラチャートの魅力と効果について詳しく解説していきます。

1. マンダラチャートとは

まず、マンダラチャートの概要や大谷選手の例を見ていきましょう。

構造と原理

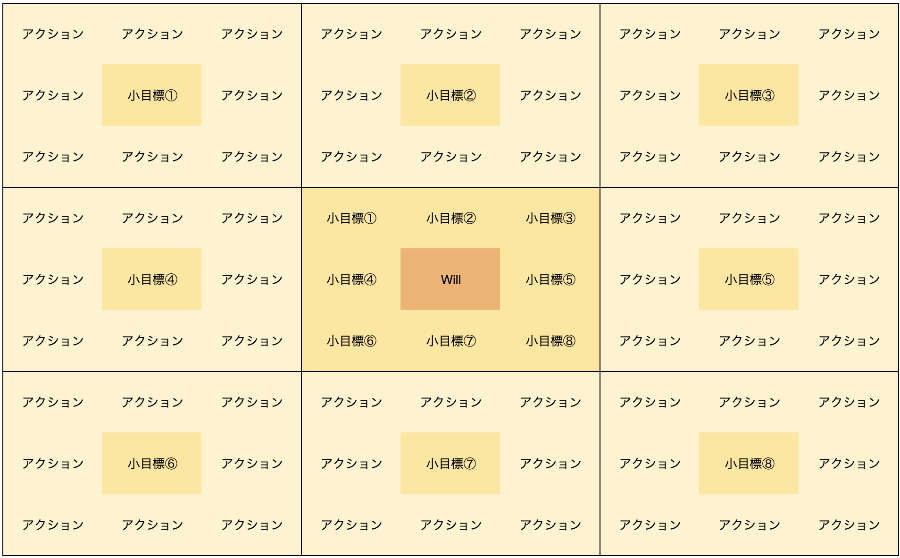

マンダラチャートは、1つの大きな目標(Will)を達成するために、関連する8つの小目標を設定し、さらにそれぞれの小目標に対して8つの具体的なアクションを考えるツールです。全体で9×9=81のマスからなる表を作成します。

中央のマスに大目標(Will)を置き、その周りの8つのマスに小目標を配置します。そして、それぞれの小目標を中心に新たな8つのマスを作り、具体的なアクションを記入していきます。

この構造には、重要な原理が隠されています。人間の脳は、一度に7±2個の情報しか処理できないと言われています。マンダラチャートは、この認知科学の知見を活用し、8つという人間の認知限界に近い数の目標や行動を設定することで、脳の処理能力を最大限に活用しているのです。

高校生の皆さんにとっても、この原理は非常に重要です。例えば、テスト勉強をする際に、「英語の成績を上げる」という大きな目標だけでは具体性に欠け、何から手をつけていいか分からなくなってしまいます。しかし、それを「語彙力を増やす」「リスニング力を向上させる」「文法を強化する」などの8つの小目標に分け、さらにそれぞれに具体的なアクションを立てることで、効率的に勉強を進めることができるのです。

具体例(大谷翔平選手)

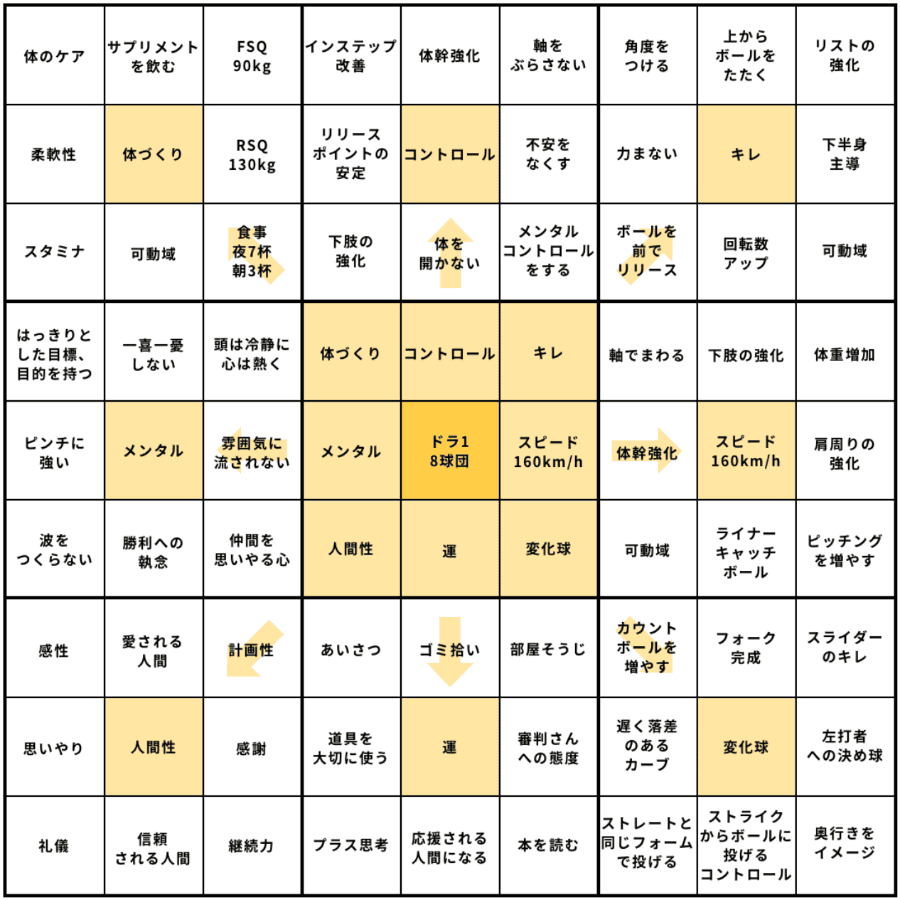

大谷翔平選手は、高校時代からこのマンダラチャートを活用していたことで有名です。彼のマンダラチャートを見てみましょう。

中央のマスには「8球団ドラ1」という大目標が掲げられています。その周りには以下のような小目標が並んでいます。

- 体づくり

- コントール

- キレ

- メンタル

- スピード160km/h

- 人間性

- 運

- 変化球

これらの小目標は、身体面だけでなく、精神面や人間性の向上にも焦点を当てており、非常に包括的なアプローチを示しています。

さらに、例えば「体づくり」という小目標に対しては、以下のような具体的なアクションが考えられています。

- 体のケア

- サプリメントを飲む

- FSQ 90kg

- 柔軟性

- RSQ130kg

- スタミナ

- 可動域

- 食事(夜7杯・朝3杯)

一部、「体のケア」や「柔軟性」「スタミナ」「可動域」などの観点では抽象度が高く、それをどのように・どれくらい行うのかが分からないものもありますが、「食事」については、「夜7杯・朝3杯」といった形でかなり具体的にアクションが整理されていることが分かります。

このようにアクションを具体的に整理することではじめて行動が変わっていきます。

大谷選手は、このマンダラチャートを常に見える場所に貼り、日々の行動指針としていました。彼は後のインタビューで、「マンダラチャートを作ることで、自分の目標が明確になり、何をすべきかが具体的に見えてきた」と語っています。この徹底した目標設定と行動計画が、彼の驚異的な成功の基盤となったと言えるでしょう。

2. マンダラチャートの意義と効果

マンダラチャートには、単なる目標設定ツール以上の深い意義があります。ここでは、認知科学の観点から、マンダラチャートの効果について詳しく説明していきます。

1. 目標の具体化と可視化

マンダラチャートの最大の効果は、漠然とした大きな目標を具体的なアクションにまで落とし込めることです。これは、前回の記事で説明したRAS(網様体賦活系)の活性化につながります。

RASは、私たちが重要だと認識している情報を優先的に処理し、それ以外の情報をフィルタリングする機能を持っています。マンダラチャートで具体的なアクションを立てることで、それらの行動に関連する情報をRASが積極的に拾い上げ、私たちの意識に届けてくれるのです。

例えば、高校生の佐藤さんが「英語力を向上させる」という目標を立てたとします。このままでは漠然としていますが、マンダラチャートを使って以下のように具体化しました。

- 語彙力を増やす:毎日30個の新しい単語を覚える

- リスニング力を向上させる:毎日15分のシャドーイングを行う

- 文法を強化する:週3回、文法問題集を30分解く

このように具体化することで、佐藤さんのRASは「英語学習に関連する情報」に敏感になります。例えば、街中の看板に英語が書かれているのに気づいたり、友達が使っている英語学習アプリに興味を持ったりするようになるのです。

さらに、シャドーイングというアクションを整理したことで、シャドーイングに関する情報がより多く集まるようになり、シャドーイングのやり方もどんどん効果的・効率的になっていきます。

この目標の具体化と可視化によって、以下のような効果が得られます。

- 目標達成への道筋が明確になる

- 何から手をつけるべきかが分かりやすくなる

- 進捗状況を把握しやすくなる

2. モチベーションの維持と向上

マンダラチャートは、目標達成に向けたモチベーションを維持・向上させる効果があります。これは、前回の記事で触れたエフィカシー(自己効力感)の向上と関連しています。

マンダラチャートで具体的な行動計画を立てることで、「これなら自分にもできそうだ」という自己効力感が高まります。さらに、小さな行動計画を一つずつ達成していくことで、「小さな成功体験」を積み重ねることができます。これらの成功体験が、さらなる自己効力感の向上につながり、モチベーションの維持・向上に寄与するのです。

例えば、先ほどの佐藤さんの例で考えてみましょう。「毎日30個の新しい単語を覚える」という具体的な目標を立てることで、「30個なら頑張ればできそうだ」という自己効力感が生まれます。そして実際に1日30個の単語を覚えることができれば、「やればできる」という自信につながります。この小さな成功体験を積み重ねることで、英語学習全体へのモチベーションが高まっていくのです。

3. 創造性の促進

マンダラチャートを作成する過程は、創造性を刺激します。これは、前回の記事で説明したスコトーマ(盲点)の克服にもつながります。

スコトーマとは、私たちが無意識のうちに特定の情報を見落としてしまう現象のことです。マンダラチャートでは、1つの小目標に対して8つの行動計画を考える必要があります。この過程で、通常では思いつかないようなアイデアが生まれる可能性が高まり、自分のスコトーマに気づき、それを克服することができます。

例えば、高校生の山田さんが「部活動で成績を上げる」という目標を立てたとします。通常なら「練習時間を増やす」「基本技術を磨く」といった一般的な行動計画しか思いつかないかもしれません。しかし、マンダラチャートで8つの行動計画を考えることで、「他校の練習方法を研究する」「栄養管理を見直す」「メンタルトレーニングを取り入れる」といった、普段は見落としがちな側面にも目を向けることができるのです。

大谷選手の例でいえば、「運」という小目標に対して、「ゴミ拾い」「部屋掃除」「審判さんへの態度」など、多角的な方法が含まれています。このような創造的なアイデアが、後の彼の成功につながったと言えるでしょう。

3. マンダラチャートと総合型選抜入試

モレのない考え・具体的な考えが功を奏す

総合型選抜入試では、考えにモレがなかったり具体的であることが評価されやすいポイントとなります。逆に描いたWillに対して取るべきアクションが、抽象的であったり、観点にモレがあると、「良く考えれてないな」と思われてしまう可能性があります。

マンダラチャートを使うことで、8つの小目標をさらに分解して81のアクションに落とし込む過程のなかで、とるべきアクションの具体化が図れます。これは、前回の記事で説明したホメオスタシスの力を活用することにもつながります。具体的なアクションを設定することで、そのアクションを実行することが「本来あるべき状態」だと脳が認識し、自然とその方向に行動するようになるのです。

例えば、「○○大学の文学部に合格する」というWillを持つ高校生の田中さん(仮名)がいるとします。マンダラチャートを使って、以下のような小目標とアクションを設定しました。

学力向上

- 毎日3時間の自主学習

- 週1回の模試受験

- 苦手科目の特別対策

- オンライン講座の活用

読書量増加

- 月10冊の文学作品を読破

- 読書感想文を毎週執筆

- 文学サークルへの参加

- 図書館でのボランティア活動

文章力向上

- 毎日日記を書く

- 小論文対策講座への参加

- 新聞コラムの要約練習

- 文学コンテストへの応募

このように具体的なアクションを設定することで、田中さんの脳は「これらの活動を行うことが自然な状態だ」と認識し、自然とこれらのアクションを実行するよう促すのです。

マンダラチャートで面接も恐れることはない

面接の時には、Willについて様々な切り口から質問をされます。その時に「その点については考えていませんでした」となるとマイナスポイントになります。マンダラチャートであらゆる観点について思考を張り巡らせておくと、面接の時にしっかりと答えられるようになります。

例えば、田中さんが面接で「なぜ文学部を志望したのですか?」と聞かれた時、マンダラチャートを作成していることで、以下のような具体的な回答ができるようになります。

「私は月10冊の文学作品を読破する目標を立て、実践してきました。その過程で、文学作品が人間の心理や社会問題を深く掘り下げていることに気づき、文学を通じて人間や社会をより深く理解したいと考えるようになりました。また、文学サークルでの活動や図書館でのボランティア活動を通じて、文学の魅力を他者と共有することの喜びを知り、将来は文学の教師や図書館司書として、多くの人に文学の素晴らしさを伝えていきたいと考えています。」

このように、マンダラチャートを通じて自分の目標や行動計画を具体化することで、「自分はこの目標に向かって着実に準備している人間だ」というポジティブなセルフイメージが形成されるのです。これは、前回の記事で説明したセルフイメージの変容にもつながります。

4. マンダラチャートの作成方法と作成のコツ

では、実際にマンダラチャートを作成する方法を説明します。

作成方法

例:

世界一のeスポーツ選手

例:

- ゲームスキルの極限強化

- 精神力・集中力の向上

- 戦略立案能力の開発

- 身体能力・反射神経の向上

- チームワーク・コミュニケーション力

- ゲーム以外の知識拡大

- 自己ブランディング・ファン獲得

- 収益化・スポンサー獲得

例:(ゲームスキルの極限強化について)

- 毎日8時間の計画的練習

- プロゲーマーのプレイ分析(毎日2時間)

- 世界大会の録画研究(週10試合)

- オンライントーナメントへの参加(週2回)

- 海外サーバーでの実戦練習(毎日2時間)

- 新たな操作テクニックの開発(月1つ)

- プロコーチからの個別指導(月2回)

- パフォーマンス分析ソフトの活用

作成のコツ

定量化(数値化)できるものは極力数値化する

具体的な数値目標を設定することで、進捗管理がしやすくなります。また、RASが活性化し、その数値に関連する情報に敏感になります。

例:

- 「英語力を向上させる」→「TOEIC スコアを現在の600点から800点に上げる」

- 「読書量を増やす」→「1ヶ月に10冊の専門書を読破する」

- 「運動する」→「毎日30分のジョギングを継続する」

- 「数学の成績を上げる」→「模試の数学の偏差値を現在の55から65に上げる」

- 「部活動で結果を出す」→「県大会ベスト8以上を達成する」

- 「ボランティア活動に参加する」→「月に2回以上、地域のボランティア活動に参加する」

ポジティブな表現を使う

ネガティブな表現ではなく、ポジティブな表現を使うことで、前向きな姿勢が維持しやすくなります。これは、ポジティブなセルフイメージの形成にも役立ちます。

例:

- 「SNSの使用時間を減らす」→「読書時間1時間/日」

- 「テストで失敗しないようにする」→「イージーミス0」

- 「部活動を休まない」→「部活動に毎日参加する」

- 「朝寝坊をしない」→「朝7:00起き」

これらのコツを意識しながらマンダラチャートを作成することで、より効果的で実行可能な計画を立てることができます。

5. マンダラチャートの活用例

マンダラチャートは、Willに対するアクション以外でも様々な場面で使うことができます。ここでは、高校生の皆さんがマンダラチャートをどのように活用できるか、具体的な例を挙げて説明します。

例1:受験勉強計画

中心目標:「第一志望大学に合格」

小目標:

- 英語力向上

- 数学力向上

- 国語力向上

- 社会科目の強化

- 理科科目の強化

- 学習習慣の確立

- 健康管理

- メンタル強化

例えば、「英語力向上」の具体的アクションとして:

- 毎日30分のシャドーイング

- 週3回の単語テスト

- 月1回の模試受験

- 英語ニュースの視聴(毎日15分)

- 英語日記をつける

- 文法問題集を毎日20問解く

- 英語の名言を1日1つ暗記

- 英語のポッドキャストを聴く(通学中)

例2:部活動での目標達成

中心目標:「インターハイ出場」

小目標:

- 技術向上

- 体力増強

- メンタル強化

- チームワーク向上

- 戦術理解

- 栄養管理

- 怪我の予防

- 時間管理

例えば、「体力増強」の具体的アクションとして:

- 毎朝5kmのランニング

- 週3回のウェイトトレーニング

- 1日100回の腹筋

- インターバルトレーニング(週2回)

- ストレッチ(毎日朝晩)

- 体幹トレーニング(毎日15分)

- 持久力向上のための長距離走(週1回)

- 階段ダッシュ(学校の階段を使って週3回)

これらの例からわかるように、マンダラチャートを使うことで、大きな目標を具体的かつ実行可能なアクションに落とし込むことができます。また、多角的な視点から目標達成のための計画を立てることができるため、見落としがちな側面にも注意を向けることができます。

6. まとめ

マンダラチャートは、大谷翔平選手の成功の秘訣の一つであり、皆さんの受験対策や将来のキャリアプランニングにも大いに役立つツールです。

その効果をまとめると:

- 目標の具体化と可視化

- モチベーションの維持と向上

- 創造性の促進

特に総合型選抜入試を考えている皆さんにとっては、志望動機の明確化や具体的な準備計画の立案に非常に有効です。

マンダラチャートの作成は、単なる目標設定以上の意味があります。それは、自分自身を深く理解し、自分の可能性を最大限に引き出すプロセスでもあるのです。

大谷選手は、マンダラチャートを通じて自分の目標を明確にし、その達成に向けて着実に歩んできました。そして今、世界最高峰の舞台で輝かしい成績を残しています。

皆さんも、マンダラチャートを活用して自分の目標を明確にし、その達成に向けて一歩一歩進んでいってください。きっと素晴らしい未来が待っていることでしょう。

最後に、マンダラチャート作成の際の注意点を挙げておきます。

- 完璧を求めすぎないこと

- 定期的に見直し、更新すること

- 楽しみながら作成すること

マンダラチャートは、あなたの夢や目標を実現するための道しるべです。ぜひ、作成を始めてみてください。そして、そのプロセスを楽しんでください。

野上

野上このコンテンツを読んで特に印象に残ったところや、感じたことなどを、ワークシートにメモしておきましょう。